|

L’Algérie. La plupart de tous ceux qui y sont allés sont passés par Marseille et ont nécessairement séjourné dans l’attente du voyage en bateau, au camp de transit de Sainte Marthe, haut lieu de la culture des puces, des punaises, des rats et de la crasse. Il était facile entre les baraquements, de tuer d’un coup de rangers, les rats qui se baladaient ; c’est du vécu. Après avoir traversé la Méditerranée à bord du Sidi-Ferruch, du Président de Cazalet, du Ville d’Oran, du Ville d’Alger, du Kairouan, El Mansour ou d’autres bateaux, accompagnés de bancs de dauphins, Alger la blanche apparaissait à l’horizon. Dès l’arrivée sur les quais, les traces d’explosions récentes étaient visibles devant la façade des bâtiments. On avait entendu dire beaucoup de choses sur l’Algérie, pays que l’on redoutait ; il ne restait plus qu’à le découvrir. Durant cette période, on pouvait séjourner dans divers endroits ou régions. Nous étions encore mineurs, mais pour faire la guerre, ce détail, à la vue de notre hiérarchie et de nos gouvernants avait peu d’importance. Il en avait été de même pour les guerres précédentes.

La guerre. Aucune n’est comparable aux deux guerres mondiales. Comment situer celle-ci qui fit 23 400 tués et 900 disparus entre 1954 et 1962 dont la plupart avaient entre 20 et 22 ans ? 1 100 sont morts de maladie. 35 600 furent blessés au combat, 29 400 dans des accidents. Elle était insidieuse ; des endroits étaient particulièrement exposés. Il ne fallait pas se trouver au mauvais endroit au mauvais moment, question de chance ! Il n’y avait pas de front direct, les coups étaient sporadiques, faits d’embuscades ou d’attentats. Le contingent était également confronté à une sauvagerie sans limites ; dans divers magazines de l’époque on pouvait voir les photos de militaires mutilés et massacrés : la description des tortures infligées ne pourrait être faite ici sans choquer (Multitude de témoignages et photos sur Internet). Scène banale et courante : le lendemain de mon arrivée en Algérie à Robertville (Emjez Edchich), nous devions pourchasser un groupe de fellaghas qui venait de cribler de balles un fermier et sa ‘Traction avant’. Peine perdue, ils s’étaient volatilisés. Nous apprenions qu’il avait été abattu tout simplement pour avoir refusé de se soumettre au racket du FLN (Front de libération national). |

|

Décès accidentels.

7 900 militaires furent tués accidentellement, cela était dû au manque de précautions dans l’utilisation des armes, des engins et des véhicules. Dans notre groupe, un dimanche après-midi d’avril 1962, à cause d’un sous-officier de carrière éméché qui menaçait de dégoupiller une grenade à bord d’un camion G.M.C., deux harkis ont pris peur et ont sauté en marche ; ils sont morts sur le coup entre Oued-Zénati et El Aria.

Autre exemple, Charles Dubois de Rumaucourt qui était âgé de 22 ans, crapahutait avec un poste radio de communication fixé sur le dos, l’antenne toucha une ligne électrique, il mourut électrocuté. C’était le 3 octobre 1957 à Aïn-Tahamimime. Photo de gauche.

|

|

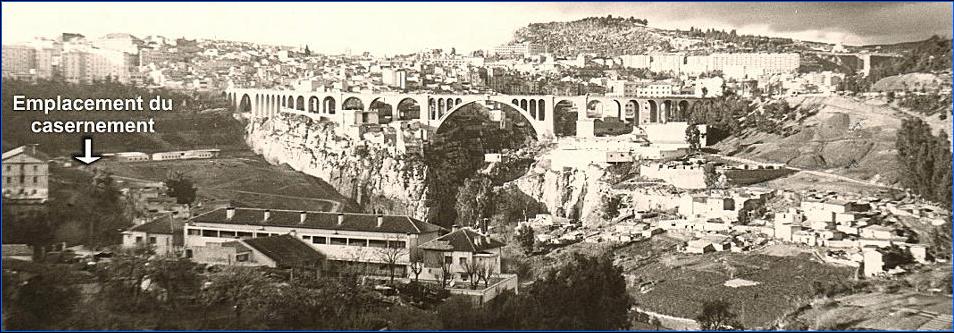

La ville. Les gens se déplaçaient normalement ; je prends pour exemple la ville de Constantine et de sa région en 1961 et 1962. Pourtant, durant cette période, l’O.A.S. (Organisation de l’Armée Secrète) composée principalement de Pieds-noirs et de militaires de carrière fut très active et fit beaucoup de dégâts en sabotages et vies humaines. Après les accords d’Evian du 18 mars 1962, ils appliquèrent la politique de ‘la terre brûlée’. Postés dans les montagnes, nous étions envoyés pour une période dans cette ville, afin de participer aux opérations de contrôle. De repos entre deux patrouilles, l’après-midi on entendait les explosions dues aux plastiquages et l’on apercevait dans le haut de la ville les volutes de fumée qui s’en dégageaient.

|

|

Constantine. Certainement la plus belle ville d’Algérie, bâtie au-dessus des gorges du Rhumel. Assiégée et prise en 1837. A cause de sa situation unique, ce fut la dernière ville qui résista aux Français. Son canyon fait 1800 mètres de longueur et sa hauteur est de 135 m. La jonction des deux falaises est assurée par 6 ponts. Sur la photo d’avril 1962, c’est le pont Sidi Rached, long de 447 mètres et haut de 107 m, il comprend 27 arches. Construit entre 1908 et 1912 par l’ingénieur Aubin Eyraud. Pendant notre détachement pour le maintien de l’ordre, nous étions postés dans le bas de la photo à gauche, derrière le grand bâtiment. A citer aussi le très beau pont El Kantara et le spectaculaire Sidi M’ Cid. Plus haut dans la ville se situait le camp Fray et ses punaises, connu de beaucoup de militaires en transit. En 1958, il y avait 143 334 habitants à Constantine, aujourd’hui on en recense plus de 1 100 000 avec la périphérie. Les Constantinois qui y sont retournés, disent être déçus, car la ville est devenue très sale, tout en considérant que c’est quand même la plus belle ville du monde. |

|

Le djebel. En poste dans les montagnes, il nous arrivait de partir à une dizaine en groupe vers trois heures du matin, pour aller se poster en embuscade, afin d’être en place au lever du jour. Dans les ténèbres on ne voyait absolument rien. Silencieux dans la mesure du possible, on essayait de garder le contact entre nous pour ne pas être séparés, tout en trébuchant dans les roches et les cailloux. Une de ces nuits de dimanche à lundi, je pensais à une chose : « Dire qu’à ce moment précis, il y a bal à Ecourt et que nous nous trouvons dans un coin perdu de l’Algérie, à essayer de nous tenir debout pour aller on ne sait où ! » Postés au bord d’un oued (rivière), le matin on était paralysé par le froid, la mâchoire figée. On ne peut être qu’admiratif devant ces films de guerre, nous montrant des militaires se déplaçant facilement la nuit même dans les bois, en groupe et sans problèmes… Apparemment peu réaliste !

Avec l’aide de l’aviation légère d’appui (des T6 américains), des opérations de ratissage d’envergure étaient organisées dans le djebel dans des zones présentant peu de danger. On murmurait que ceci permettait aux militaires de carrière de bénéficier de primes de risques. On peut le contester, mais il aurait fallu que les fellaghas soient vraiment suicidaires pour se trouver sur notre route. |

|

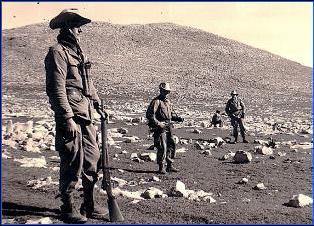

Opération de ratissage en janvier 1962 dans le Constantinois, région d’Aïn-Abid près de la ferme Bouadjar. Au premier plan, le lance-grenades Mortelette. De cet endroit on avait le temps de voir arriver l’ennemi de loin.

|

|

La discipline. Ce n’est pas parce que c’était Algérie qu’il y avait du relâchement. La méthode était simple, expéditive et efficace, tout au moins en ce qui concerne notre unité ; donc peu souvent utilisée. Le retard d’une journée au retour d’une permission, c’était boule à zéro et service de garde. Exemple : suite à une bagarre entre deux individus (l’accoutumance au foyer n’y était pas étrangère), l’adjudant infligeait une correction à coups de poings à la limite du K.O. au perturbateur en faute, qui passait ensuite la nuit dans la litière avec la truie (on élevait un gros cochon, alouf en arabe, c’est l’insulte suprême). Ensuite, boule à zéro et interdiction de fréquenter le foyer. Notre coiffeur Gérard Philippe (pas l’acteur), eut droit à ce privilège. Aux grands maux les grands remèdes !

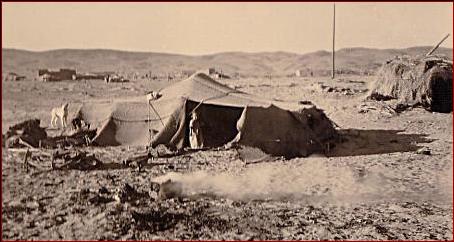

La vie quotidienne des Algériens. En ville c’était comme partout, mais dans le djebel (montagnes) c’était différent. Le mode de vie était rudimentaire. Il y avait des petits villages très éloignés entre eux, avec quelques boutiques ; parfois une école qui pouvait être dirigée par un instituteur civil ou du contingent. Les gens élevaient des animaux et de la volaille ; ils avaient un petit lopin de terre et d’autres travaillaient pour les colons dans les champs ou cassaient des cailloux pour faire les routes ; ces nomades vivaient en famille sous de grandes tentes, bien souvent usagées.

Les regroupements. Dans le but de contrôler la population, des regroupements étaient organisés autour d’un fort occupé par une trentaine d’hommes. Ils pouvaient comprendre 2 000 personnes déracinées qui subsistaient on ne sait comment dans des mechtas ; genres de constructions dont les murs et le toit étaient faits de branchages consolidés de pierres, d’un mélange de terre et de bouse de vache. Le sol, c’était de la terre non nivelée, avec les urines provenant d’animaux situés en amont qui s’écoulaient un peu partout, même à l’intérieur des mechtas. Les conditions de vie étaient extrêmes, surtout l’hiver. Dans d’autres endroits, il existait des regroupements bâtis en dur, de façon plus définitive.

Anecdotes : les habitants n’étaient pas autorisés à sortir de leur mechta avant 6 heures du matin. Afin de contrôler d’éventuelles allées et venues, il nous est arrivé de nous embusquer la nuit sur un terrain vague au centre du regroupement. Un matin, j’étais allongé par terre et mal installé sur le sol. Au lever du jour je découvrais que j’étais couché sur le squelette disloqué d’un âne ou d’une vache, je ne me souviens plus ! Eh oui ! Les carcasses faisaient partie de l’environnement.

Si des hommes sortaient de leur mechta avant 6 heures, on leur demandait leur carte d’identité (carta) pour contrôle. Leur principale occupation journalière étant de jouer aux cartes dans un local en dur du regroupement. Histoire de les occuper un peu, pour qu’ils puissent récupérer leur carte d’identité, on leur demandait en compensation, de nous ramener un fagot de bois dans la journée, pour le chauffage. En fin de compte, ils n’étaient nullement pénalisés… Explication : Nous, jeunes appelés, on découvrait la coutume : sous les énormes fagots de bois qui semblaient se déplacer seuls en remontant la pente raide et rocheuse qui montait au Poste, on se rendait compte que c’étaient des femmes de tous âges qui transportaient les fagots. Les maris les accompagnant juchés sur leur brêle (appellation militaire d’un mulet - origine arabe : beghel). Bon, on avait compris le mode de fonctionnement... A ne pas renouveler.

Tentes de nomades travaillant au renforcement des routes Jean-Pierre Quinio de Cambrai dans le regroupement. |

|

Le climat . Le ciel était d’un bleu qu’on ne peut voir que là-bas et le climat était méditerranéen, bien connu des vacanciers qui fréquentent la Côte d’Azur.

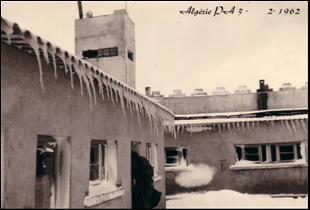

En montagne, au Poste de PA3, l’hiver était surprenant et difficile à supporter, on dormait habillé sous le toit en tôles Eternit, avec un petit feu Godin sans tirage et pas de bois ou si peu ; la neige épaisse empêchait tout déplacement ou ravitaillement.

La température était basse (rien de telle que la photo pour s’en faire une idée). Dans le Constantinois, la température de + 45° l’été, pouvait passer à - 12° l’hiver.

|

|

Les harkis : leur souvenir doit hanter beaucoup de ceux qui ont participé à cette guerre. Parmi ces militaires d’origine algérienne qui pour la plupart avaient depuis longue date incorporé l’armée française, un dilemme se posait : devaient-ils déserter ou rester au service de la France en passant pour des traites auprès des fellaghas ? Beaucoup avaient participé à la libération de la France en 1945, d’autres avaient combattu en Indochine.

Sur la photo, ravitaillement du Poste de PA 3 le 22-1-1962, entre les harkis Ben Salem, Laïb et Slimane. Lorsque nous redescendions au village d’El Aria où était notre camp de base, Laïb était fier de me montrer ses deux petites filles et sa femme en m’invitant à prendre le thé dans une des maisons en parpaings, dénudée mais bien soignée, construite pour les harkis. Bien souvent, c’étaient de braves gars, au comportement peu compliqué, pour ceux que j’ai connus.

|

|

Le 18 mars 1962, les accords d’Evian ordonnaient le cessez le feu pour le jour suivant qui mettait théoriquement fin à la guerre d’Algérie. Le 20 mai vers 5 heures du matin, nous abandonnions le village d’El Aria et les harkis qui avaient été désarmés, laissant le champ libre aux fellaghas. Selon les sources, entre 100 000 et 150 000 harkis et autres personnes furent massacrés et exterminés de façon barbare avec une atrocité incroyable. De nombreux témoignages existent corroborant la bestialité dans les représailles. Contrairement à d’autres événements plus polémiques et porteurs, l’approche de ce sujet est en général occultée par les divers médias.

Le soir, la veille de notre départ, un Algérien leur maréchal des logis Bouras, tournait en rond l’air perdu et hagard, questionnant notre capitaine dans le petit mess. Aucune consigne n’avait été donnée concernant leur avenir. Sur le moment, inconscients, tellement contents de retourner en France, nous n’avions pas saisi l’ampleur de ce qui allait se produire aussitôt notre départ. Nous abandonnions plus de trente harkis comme Ben Salem, Laïb, Slimane et leurs familles aux mains d’individus pour qui la vie d’autrui n’avait aucune valeur. On n’ose penser à ce qu’ils ont dû subir !

Après le cessez-le-feu et l’indépendance de l’Algérie le 3 juillet 1962, plus de 500 militaires français sont Morts pour la France, assassinés. De même que des enlèvements d’Européens et de militaires français se poursuivirent après l’indépendance de l’Algérie Les soldats français kidnappés étaient considérés comme déserteurs par l’autorité militaire. Certains, ayant pu s’échapper, eurent beaucoup de difficultés à justifier de leur disparition.

Parmi toutes ces exactions, on peut citer pour exemple, qu’après l’indépendance, le 5 juillet, lors d’une manifestation à Oran, 400 à 600 Européens furent massacrés. Environ 3 000 étaient portés disparus. Ce même jour, beaucoup d’Algériens furent assassinés lors de règlements de comptes ou sans raison (sources Wikipédia – Voir sur Internet : Massacre du 5 juillet à Oran). Clic ici pour la page suivante |

|

Le service de semaine. Du samedi midi jusqu’au samedi suivant, un maréchal des logis ou un adjudant aidé d’un brigadier, était responsable 24 heures sur 24 de la batterie de 150 hommes. Il devait tout prévoir et résoudre les problèmes multiples. C’était un engagé ou un appelé du contingent. Son rôle était de s’occuper : du réveil de tous les hommes et des cuistots de la B.C.S, des rassemblements à présenter à l’officier, du réfectoire, de distribuer les corvées, les permissions, vérifier le nettoyage extérieur et intérieur, cours, douches, toilettes, chambres, prévoir l’acheminement des nourritures pour les troupes partant faire des manœuvres à St Fuscien ou au terrain de tir de Rivery, commander les véhicules nécessaires, s’occuper des revues dans les chambres, organiser les services de garde des divers bâtiments militaires de la ville, distribuer le courrier, faire l’appel dans les chambres le soir avant l’extinction des feux à 21 heures, etc…etc… Après s’être trouvé à ce poste, on se dit : « Quelle idée d’avoir suivi le peloton ! ». Car cette fonction, placée entre le marteau et l’enclume, n’était pas toujours bien perçue par d’autres appelés du contingent, aux idées simplistes et parfois un peu courtes. Cependant ce grade procurait quelques avantages : chambre pour un ou deux avec lavabo, repas au mess, sorties prolongées le soir, possibilité de rester plus longtemps en France. Solde plus avantageuse après 18 mois de service, car là, on devenait A.D.L. (au-dessus de la durée légale). En Algérie, un maréchal des logis appelé A.D.L., percevait en 1961 une solde de 630 francs par mois, ce qui correspondait au salaire mensuel moyen d’un ouvrier à la papeterie Béghin de Corbehem (comparé à ce jour, environ 1500 €, nourri, logé et habillé) ! Durant les 18 premiers mois, la solde du 2ème classe était de 9,32 francs, soit à ce jour environ 1,42 € par mois. Il bénéficiait de quelques timbres et paquets de cigarettes. C’est là que certains prenaient la mauvaise habitude de fumer.

A gauche Jean-Pierre Quinio de Cambrai à l’entraînement. |

|

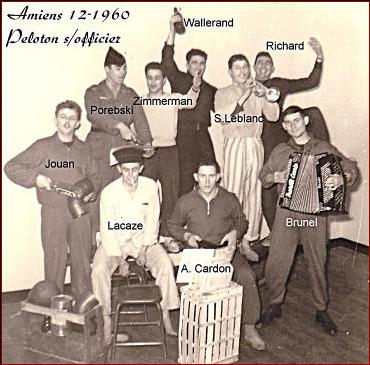

Les grades chez les appelés. (Page 2)

Dans la première section on retrouvait les appelés qui avaient été repérés au Centre de sélection de Cambrai et qui allaient faire le peloton de brigadier (correspond à caporal dans l’infanterie ou dans l’aviation). Ils pouvaient ensuite passer brigadier-chef.

Une quinzaine de brigadiers étaient retenus pour faire le peloton de sous-officiers ; ils seraient amenés à former et commander d’autres appelés. Le premier grade était maréchal des logis (sergent dans l’infanterie).

Parmi ceux qui avaient eu les meilleurs résultats à Cambrai, trois ou quatre partaient en stage à Mourmelon pour essayer de devenir officier, aspirant ou sous-lieutenant : bien souvent, des sursitaires ayant poursuivi leurs études.

Peloton de sous-officiers en formation, au propre et au figuré |

|

Les colons. Selon l’historienne Germaine Tillon, 3% étaient représentés par de gros propriétaires. La majorité se composait de petites gens, d’employés, de petits commerçants, d’ouvriers et de fonctionnaires. A El Aria, lors du passage dans les fermes isolées pour faire le recensement des armes d’autodéfense qui leurs étaient prêtées, nous étions accueillis correctement et amicalement par ces gros propriétaires (je me souviens particulièrement de M. Perrier). Par contre, le directeur d’école m’envoya paître assez grossièrement. Il est arrivé le dimanche matin que nous les escortions en protection pour la chasse aux sangliers. Les harkis rabattaient dans le fond du talweg ; les colons attendaient à l’autre bout. Nous, sur les deux collines environnantes, avions la permission de tirer les sangliers qui s’échapperaient. A un moment, ça tirait de tous les côtés. Nous-mêmes, avec nos fusils, essayant de les abattre dans les pinèdes à quelques mètres, arme à la hanche. Tout allait très vite. En quelques instants cinq ou six sangliers étaient abattus. En quittant les lieux en Jeep ou en 4X4, on apercevait les vautours tournoyant au-dessus du gibier mort qui n’avait pas été retrouvé. En remerciement, un sanglier nous était offert.

|

|

AUTRES PAGES |