|

Raconter l’histoire, c’est aussi faire ressurgir une période importante de la vie de tous ceux qui ont fait leur Service militaire. Le but n’est pas de raconter des exploits ou des aventures, mais de faire coller au mieux, des situations vécues par l’ensemble des appelés du contingent. Chacun pourrait faire un récit de moments passés différemment ou parfois semblables qui ont permis de vivre des situations, des expériences et des événements inattendus. Malgré la surinformation diffusée par les divers médias, il n’est jamais fait allusion de façon complète, au vécu de ce qu’ont été ces moments importants de la vie du jeune appelé ; l’essentiel étant de faire découvrir le quotidien de celui qui a servi sous les drapeaux, qu’il soit d’Ecourt, des environs ou d’ailleurs. |

|

Tout commençait à la naissance, car si on avait la chance ou la malchance d’être un garçon, sauf cas de force majeur, on ne pouvait passer à côté du service militaire. Il y a bien eu cette période au XIXème où l’on organisait un tirage au sort : six jeunes sur dix faisaient leur service. Beaucoup étaient de pauvres bougres qui avaient accepté de le faire à la place de jeunes plus aisés, en compensation d’une somme d’argent. Jules Deloffre, notre cher centenaire dit ‘Jules mon l’bro-ieuse’ avait été de cette génération, il avait pris la place d’un autre moyennant finances.

Pour rappel : A 16 ans, les garçons étaient recensés à la mairie et à 19 ans ils passaient le Conseil de révision.

A gauche, une médaille souvenir de l’époque. |

|

Conscrits classe 49 devant le ‘Salon Charles’ (Moreau) qui fut également le cabinet et l’habitation du docteur Durand, 67 rue Henri Barbusse. C’était un salon de coiffure hommes et femmes avec buvette.

En bas de G. à D. : Désiré Duflos, Jean Lefebvre, Charles Garbez, Germain Varlet

Derrière : Michel Dormard, Jules Delclève, Maurice Legrand, Octave Bacquet, Pierre Talefer, Eugène Courmont (musicien), Léon Décaudain (maire), Henri Bacquet avec le drapeau, Omer Duflos, Emile Garbez, Pierre Pomeyrols, Christiane Bacquet, Francis Defrance (derrière), René Hénoch. |

|

Peu de temps avant de partir à l’armée, les futurs militaires allaient faire les ‘Trois jours’ au Centre de sélection de la caserne Mortier à Cambrai qui en réalité duraient à peine deux jours. C’était un premier contact avec la vie de caserne et les méthodes militaires. On y passait une visite médicale ainsi que divers tests écrits, pour déterminer ce qu’on appellerait aujourd’hui le Q.I. Ce Centre s’installa le 1er juillet 1954 jusqu’au 30 juin 2000. L’effectif de la caserne était de 300 hommes, sous-officiers, officiers et 24 médecins de carrière et appelés. Les trois armes y étaient représentées. 2 300 000 jeunes sont passés par ce Centre. (A droite, la caserne Mortier de Cambrai).

Cédée à la société 2IDE, cette caserne est devenue : Centre régional d’insertion sociale et professionnelle de l’Epide (Etablissement public d’insertion de la Défense). |

|

Après cette petite incursion chez les militaires, il ne restait plus qu’à attendre le courrier du facteur qui indiquerait l’arme et l’endroit de l’affectation (on recevait sa ‘feuille’). Les jours qui précédaient le départ, la plupart allaient dire au revoir à divers membres de leur famille avec l’espoir qu’au passage on leur glisserait un petit billet. Pour certains, c’était le départ direct pour l’Algérie ou l’Allemagne. D’autres, dont en ignore la raison ou la logique, étaient affectés en France. Ils pouvaient suivant les circonstances, y rester jusqu’à dix-huit mois avant de regagner l’Algérie. Un appelé de notre classe a même fait l’intégralité de son service en France, alors que rien ne l’empêchait d’y être affecté. En général, il fallait vraiment être éclopé pour échapper au départ pour l’Afrique. Pour ceux qui avaient effectué une première partie de leur service en France et qui par la suite étaient affectés en Algérie, il y avait encore la possibilité de se retrouver soit pénard au Sahara ou de se voir diriger dans une région réputée pour sa dangerosité ; c’était peut-être le hasard.

|

|

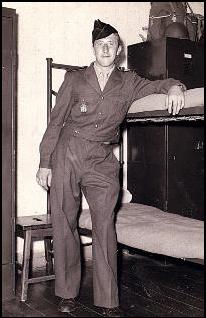

Le départ à l’Armée. Pour de nombreux appelés, c’était l’occasion de sortir de leur trou et de découvrir les voyages en train. A la gare d’arrivée, les jeunes civils avec leur valise à la main étaient tout de suite repérés par les militaires de service, embarqués dans les camions et amenés directement à la caserne. Aussitôt, c’était l’incorporation. Là, on voyait arriver toutes sortes d’individus ; parmi ceux-ci, il y avait devant moi, un gars de la région de Rouen avec un peu le profil de Buffalo Bill : chapeau, grande moustache, cheveux longs, veste à franges et bottillons de cuir. Le militaire chargé des formalités lui demanda : où as-tu laissé ton cheval ?... Nous nous sommes retrouvés dans la 1ère section, il s’appelait Roussel. Après, direction le fourrier où le nouveau bidasse percevait le barda complet dans un grand sac marin ; tous ces accessoires ne le quitteront pas durant toute la durée du service… Et il était lourd ! Ensuite c’était l’affectation dans une chambrée de seize individus avec huit lits superposés. Là, il fallait endosser pour la première fois le costume militaire, la ‘tenue 45’, parfois bien usée qui avait déjà servi à beaucoup d’autres ; maintenant, on avait à faire à de la vraie ‘bleusaille’. La ‘tenue 46’ qui était de meilleure qualité, servait pour les sorties et défilés.

Photo type : 1958 - Robert Garbez en ‘tenue 46’ dans sa piaule.

|

|

Les classes : durant les ‘trois jours à Cambrai’ on avait demandé au futur militaire, l’arme qu’il préférerait incorporer. Beaucoup demandaient la Marine à cause de la guerre en Algérie, ou l’Aviation qui était réputée pour être la plus supportable, pour ne pas dire plus. Cependant, la guerre d’Algérie demandait beaucoup d’hommes sur le terrain et que l’on eût été dans l’artillerie, le Train ou autre, la plupart se retrouvait plus ou moins biffins, c'est-à-dire fantassins. Les classes duraient quatre mois, durant lesquels le métier de militaire était inculqué, basé avant tout sur la discipline, l’endurance et la propreté, surtout du matériel, car la plaisanterie consistait à rappeler que le matériel, avait plus d’importance que la vie des hommes, chez qui on tolérait quatre pour cent de pertes.

|

|

A droite : l’entrée vue de l’intérieur, de la caserne Friant d’Amiens ou plusieurs jeunes appelés d’Ecourt sont passés durant une journée, pour être incorporés, recevoir un paquetage, être regroupés et dirigés vers l’Allemagne au départ de la gare Saint Roch. Dans le fond, on aperçoit la cathédrale et la tour Perret.

Cette caserne qui s’étendait sur 66 000 m2 a été aménagée en logements. |

|

Les premiers jours c’étaient les vaccinations, dont le célèbre T.A.B.D.T. qui en mettait plus d’un K.O. Après, direction le salon de coiffure pour la tonte réglementaire. Ensuite venaient les enseignements théoriques du fonctionnement et du maniement des armes, du camouflage, du règlement, du secourisme, de la manœuvre à pied (marcher au pas cadencé, présenter les armes, défiler) et les fameuses ‘pompes’, pour ceux chez qui le métier ne rentrait pas assez vite. Après la théorie c’était la pratique : exercices de tir, entretien des armes, sport, parcours du combattant, corvées, lessive au lavoir ; les anciens, pour avoir moins de lessives à faire, mettaient leur chemise une semaine à l’endroit et la semaine suivante à l’envers ; le plus embêtant c’était de boutonner de l’intérieur, surtout au niveau du col. Le repassage demandait beaucoup d’attention pour réussir à faire les plis corrects à l’uniforme et aux chemises. Il fallait faire son lit au carré, recoudre et faire briller les boutons, cirer ses chaussures, faire les poussières, astiquer le plancher... Certains ont prétendu qu’à l’armée on n’apprenait rien !... Si, encore… Pour bon nombre, le vocabulaire allait s’enrichir d’un mot : ‘fayot’ et faire partie de leur langage au quotidien. Dans les chambrées, quelques farceurs s’amusaient à faire le lit en ‘portefeuille’ d’un copain absent ou à le mettre en ‘cathédrale’ (le lit basculait par terre en s’asseyant dessus). Il y avait aussi le fameux car rempli d’eau, posé sur le dessus de la porte d’entrée de la chambre, etc… |

|

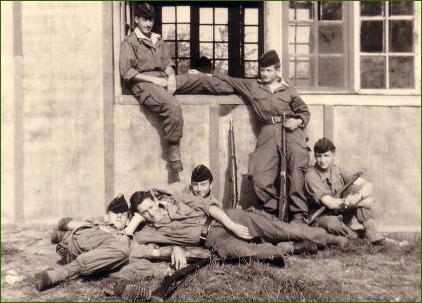

Des gradés qui en partie avaient fait la guerre d’Indochine ou qui revenaient d’Algérie, formataient rudement les jeunes recrues, dans le but de les aguerrir pour leur départ futur vers ce pays. Beaucoup de temps était passé à jouer à la ‘petite guerre’ sur le terrain de Saint Fuscien et à dormir la nuit sur le dur dans les bois, dans des guitounes à quatre places. Enfin, il ne faut pas oublier les marches, car l’avenir à court terme et le but final, c’était bien de crapahuter en Algérie. Au début, ça commençait par dix kilomètres et à la fin du quatrième mois, c’étaient quarante kilomètres en marche forcée d’une seule traite, avec fusil, casque lourd et musette, en sept heures environ. Pour la majorité ça se passait assez bien, mais pour d’autres c’était dur-dur. Le matin, réveil à 6 heures et toilette à l’eau froide.

A gauche, repos entre deux exercices à St Fuscien.

Le colonel Peters commandait la caserne Friant. Notre Batterie était commandée par le capitaine Moulinier et le lieutenant Paul Beulaguet. |

|

La musique. En plus de tout cet emploi du temps, quelques-uns incorporaient la musique, ce qui leur fournissait un travail supplémentaire. Certains dimanches, nous faisions des défilés dans des localités de la Somme et de la Normandie. Invités chez l’habitant, nous étions choyés et bien soignés. Des musiciens se sont retrouvés avec la bague au doigt !

Epoque où lors d’un défilé à Amiens, un jeune de 17 ans peu connu, nous accompagnait dans une décapotable américaine, un certain Johnny Halliday à qui l’impresario recommandait lors d’une pose, de porter un foulard pour ne pas prendre froid. Le lendemain, on pouvait lire dans le Courrier Picard qu’une salle de la ville avait été dévastée. Johnny s’y était produit ! |

|

La fanfare du 406 R.A.A. à Amiens en juillet 1960 dirigée par le major Coudray à gauche. |

|

La garde. Cette corvée, apprenait la patience et à se réchauffer l’hiver en tremblant. Le service de garde durait 24 heures, il commençait le soir à 18 heures. Il y avait plusieurs postes de garde autour de la caserne et d’autres groupes se rendaient à pied à la citadelle, aux docks ou à l’état-major (caserne Dejean). Une faction durait deux heures. Après c’était la relève, suivie de quatre heures de « repos », dans le poste de garde où l’on essayait de dormir habillés, sur des lits crasseux. Ensuite, retour à deux heures de garde qui paraissaient interminables et ainsi de suite… Entre-deux il fallait s’occuper des taulards, de la présentation de la garde, de la montée et descente des couleurs, du nettoyage du poste et de ses abords, recevoir les visiteurs, contrôler les entrées et sorties, etc … Les moments de détente. Après 17 heures, le quartier libre permettait de sortir en ville pour y savourer un bon steak-frites ou faire une promenade en canoë dans les ‘Hortillonnages’. Sous-officier appelé, on était autorisé à rentrer après minuit pour se rendre au spectacle et y applaudir Eddy Mitchell et les Chaussettes noires, Gilbert Bécaud, Dalida, les catcheurs comme l’Ange blanc et le Bourreau de Béthune... La plupart de ces spectacles se produisaient au Cirque d’Amiens, inauguré par Jules Vernes en 1889. Parfois, il nous était accordé une permission de 36 heures. Le retour se faisait dans le train de minuit Lille-Paris du dimanche, toujours bondé de militaires. Certains soirs, des réunions étaient organisées entre copains : jeu de dames, échecs, cartes, bataille navale… Il y avait une bonne ambiance entre les musiciens qui avaient pris leur instrument. Pour les amateurs de canettes de bière et autres, le foyer était le point de ralliement ; il était en partie géré par des appelés sous les ordres d’un gradé. On y vendait un peu de tout. La nourriture : pour les hommes de troupe, l’ordinaire peu ragoûtant était accompagné du cocktail pinard/bromure ; il fallait vraiment se forcer. Par contre, au mess des sous-officiers, c’était un moment plutôt agréable et relaxe, moins encombré et assuré par un personnel de service. La camaraderie : elle se créait suivant les affinités ; on retrouvait le même pourcentage de gens plus ou moins sociables rencontrés dans toutes les couches de la société, du sympa à la tête brûlée. La caserne : au 406 RAA, il y avait quatre batteries : trois d’instruction et une regroupant le commandement et les services (la B.C.S.). Une batterie d’instruction comprenait 5 sections d’une trentaine hommes, plus les gradés. L’Etat-major longeait le Boulevard de Strasbourg. La troupe est composée de soldats de 2ème classe et de 1ère classe (qui n’est pas un grade mais une distinction accordée aux recrues méritantes). Ensuite, suivant l’arme : de caporaux ou brigadiers et de caporaux-chefs ou brigadiers-chefs. Dans la marine les appellations sont différentes.

Clic ici pour la page suivante

|

|

St Fuscien 1959, la guitoune à 4 places, à gauche Jean-Yvon Beulque de Bersée La corvée de patates - Jean-Yvon se trouve entre les deux arbres |

|

Les norvégiennes remplies de nourriture arrivent de la caserne Friant. Beurk... Ici on se débrouille pour faire sa propre tambouille - A gauche Jean-Yvon |

|

Les manœuvres. A la fin des classes, c’était le départ pour le camp de Sissonne dans l’Aisne avec l’arrivée à la gare de Saint Erme. Durant le séjour, on avait droit au ‘baptême du feu’ qui consistait à passer dans un fossé, pendant qu’une mitrailleuse de 12,7 nous tirait par-dessus la tête. |

|

AUTRES PAGES |